Mit welchen Technologien kann grüner Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine aktuelle Studie des Norddeutschen Reallabors. Sie bildet den fünften Teil einer mehrteiligen Reihe, die sich mit Potentialen und Grenzen relevanter Wasserstoff-Technologien beschäftigt und daraus Prioritäten für den zukünftigen Einsatz von grünem Wasserstoff für die Energiewende ableitet.

Grüner Wasserstoff, der per Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird, gilt als wichtiger Baustein auf dem Pfad zur Klimaneutralität – insbesondere, wenn er für solche Mobilitätsanwendungen oder industrielle Prozesse zum Einsatz kommt, die sich nicht ohne Weiteres elektrifizieren lassen. Derzeit liegt der Verbrauch von Wasserstoff in Deutschland bei ca. 55-60 TWh pro Jahr, wobei dieser fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt wird. Bis 2045 – dem Jahr, in dem Deutschland Klimaneutralität erreichen will – wird im Durchschnitt aller Studien ein Bedarf von rund 360 TWh pro Jahr prognostiziert. Soll hierfür grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen, muss die aktuelle Produktion mittels Elektrolyse von Strom aus erneuerbaren Energien praktisch neu aufgebaut werden.

„Diese Diskrepanz zeigt den großen Handlungsbedarf und die notwendige Entwicklung beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft für ein nachhaltiges Energiesystem, auch um den derzeit fossil erzeugten Wasserstoff abzulösen und die Klimaziele bis 2045 zu erreichen“, so Prof. Dr. Jens-Eric von Düsterlho, Dekan der Fakultät Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und Leiter der Arbeitsgruppe des Norddeutschen Reallabors (NRL), die hinter der Veröffentlichung steht. Das NRL ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Verbundprojekt, in dem über 50 Partner aus Industrie, Energiewirtschaft, Wissenschaft und Politik gemeinsam neue Wege zur Klimaneutralität aufzeigen.

Elektrolyse-Technologien im Vergleich

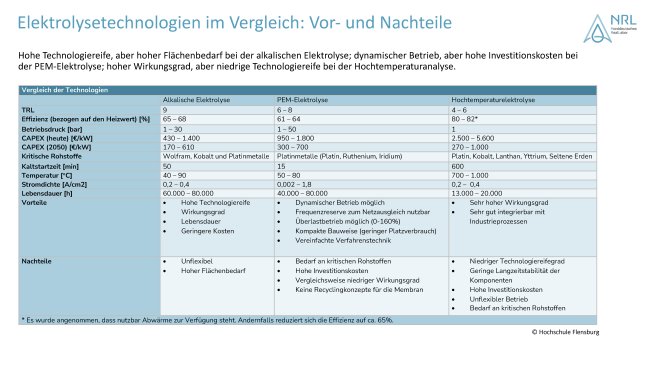

Die nun erschienene Studie, die federführend an der Hochschule Flensburg entstanden ist, widmet sich der Erzeugung von grünem Wasserstoff und gibt eine Zusammenfassung über den aktuellen Entwicklungsstand für Technologie-Einsteiger. Drei unterschiedliche Elektrolyse-Technologien werden in der Studie verglichen: Alkalische Elektrolyse, Polymerelektrolytmembranelektrolyse (kurz: PEM-Elektrolyse) und Hochtemperatur-Elektrolyse. „Jede Elektrolyseurtechnologie bringt ihre speziellen Vor- und Nachteile mit sich. Mit der Alkalischen Elektrolyse lässt sich derzeit am günstigsten Wasserstoff erzeugen. Dennoch hat die PEM-Elektrolyse in einem Energiesystem mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien entscheidende Vorteile. Die Hochtemperatur-Elektrolyse hat derzeit noch keine Markreife erlangt, verspricht aber in Zukunft eine wettbewerbsfähige Technologie mit hohen Wirkungsgraden zu werden“, erklärt Mitautorin Marina Blohm von der Hochschule Flensburg.

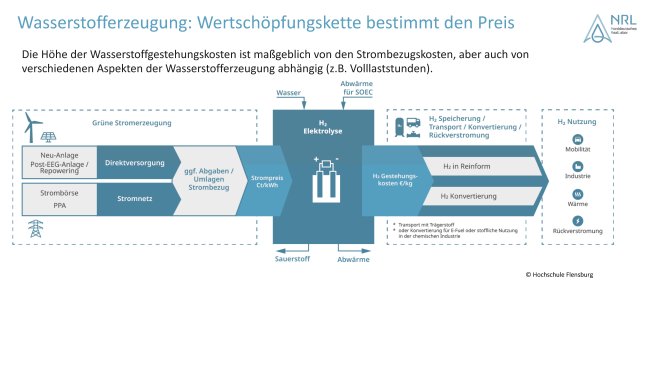

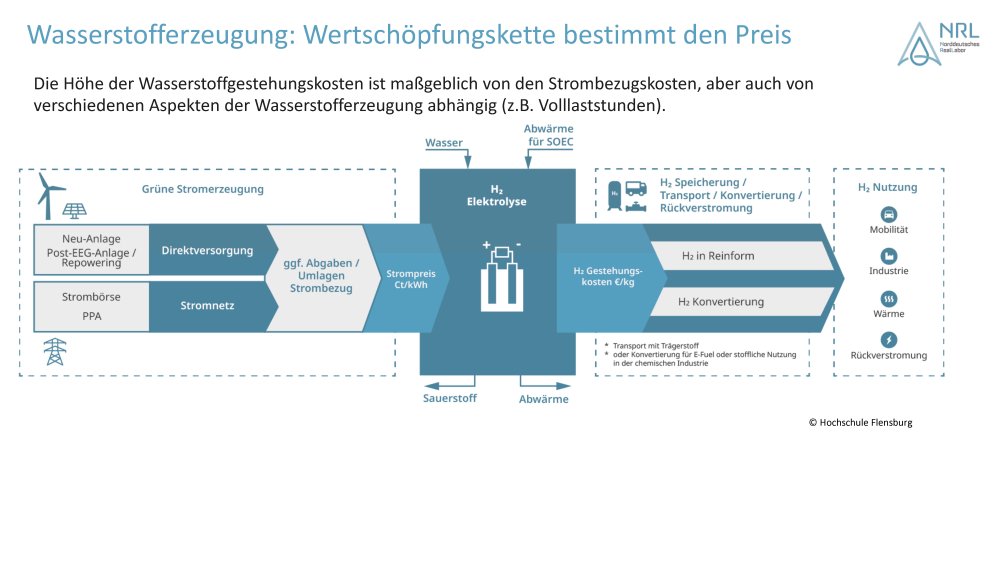

Auf Basis von Literaturauswertungen und eigenen Modellierungen mit Sensitivitätsanalysen beleuchtet die NRL-Studie zudem wichtige Aspekte für die Wirtschaftlichkeit von grünem Wasserstoff, die für einen schnellen Markthochlauf essenziell ist. So prognostiziert die Studie zwar, dass die Investitionskosten in Elektrolyseanlagen aufgrund von Skaleneffekten zukünftig sinken werden. Sie zeigt aber gleichzeitig, dass dies noch nicht ausreicht, damit grüner Wasserstoff wirtschaftlich erzeugt werden kann. „In der Nationalen Wasserstoffstrategie ist bereits festgehalten, dass die Elektrolyse von Abgaben und Umlagen befreit werden muss. Unsere Analyse zeigt, dass die Kosten für die Stromerzeugung den größten Anteil an den Kosten der Wasserstofferzeugung ausmachen. Bei reduzierten Stromkosten für Elektrolyseure von 6 Cent/kWh könnte der Preis der grünen Wasserstofferzeugung schon heute fast halbiert werden auf ein Niveau von 4 bis 5 EUR pro kg/H2", so Blohm.

Studienreihe des Norddeutschen Reallabors

Die Studie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ist Teil der Studienreihe „Potentiale, Grenzen und Prioritäten – Grüner Wasserstoff für die Energiewende”. Im Rahmen dieser Reihe bewertet die NRL-Arbeitsgruppe „Neue Märkte, Geschäftsmodelle & Regulatorik“ relevante Wasserstoff-Technologien in Hinblick auf ihre Potentiale und Grenzen mittels techno-ökonomischer Betrachtungen. Auf dieser Basis werden Prioritäten für den zukünftigen Einsatz von grünem Wasserstoff abgeleitet. Bereits erschienen sind Veröffentlichungen zum Einsatz von Wasserstoff im Gebäudesektor (Februar 2023), in der straßenbasierten Mobilität (April 2023) sowie in der Industrie (Oktober 2023). Ein sektorübergreifender Vergleich wird die Reihe in diesem Jahr abschließen.

Alle Studien werden unter www.norddeutsches-reallabor.de/presse#studien bereitgestellt.

Über das Norddeutsche Reallabor

Das Norddeutsche Reallabor (NRL) ist ein innovatives Verbundprojekt, das neue Wege zur Klimaneutralität aufzeigt. Dazu werden Produktions- und Lebensbereiche mit besonders hohem Energieverbrauch schrittweise defossilisiert – insbesondere in der Industrie, aber auch in der Wärmeversorgung und dem Mobilitätssektor. Hinter dem im April 2021 gestarteten Projekt steht eine wachsende Energiewende-Allianz mit mehr als 50 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das Großprojekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren (04/2021-03/2026). Das Investitionsvolumen der beteiligten Partner beträgt über 405 Mio. Euro. Das NRL ist Teil der Förderinitiative „Reallabore der Energiewende“ und wird mit rund 55 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Weitere Fördermittel werden durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) bereitgestellt. Das NRL versteht sich als ausbaufähige Plattform auch für weitere Projekte.

Pressekontakt:

Dr. Sandra Annika Meyer-Ghosh

Tel. 040.428 75-5827

sandraannika.meyer@haw-hamburg.de

Projektkoordinator NRL:

Mike Blicker

Tel. 040.428 75-5878